Gute Arbeit

Leuchtenmontage erhellt die Tage

Michael Freudenberg hatte schon viele verschiedene Aufgaben: Waldarbeit, Gärtnerei-Tätigkeiten, Konfektionierung. „Mir gefällt es besonders mit den Leuchten“, sagt er zu seiner jetzigen Tätigkeit in der Teilhabe Werkstatt der Stiftung Liebenau. Michael Freudenberg montiert Leuchten für die Firma LTS in Tettnang. „Dafür braucht es viel Feingefühl,“ sagt der 52-Jährige. Die Arbeit sei aber auch sehr abwechslungsreich: Er steckt LED-Halterungen zusammen, schließt Kabel an oder verschraubt kleine Leuchten.

weiterlesen

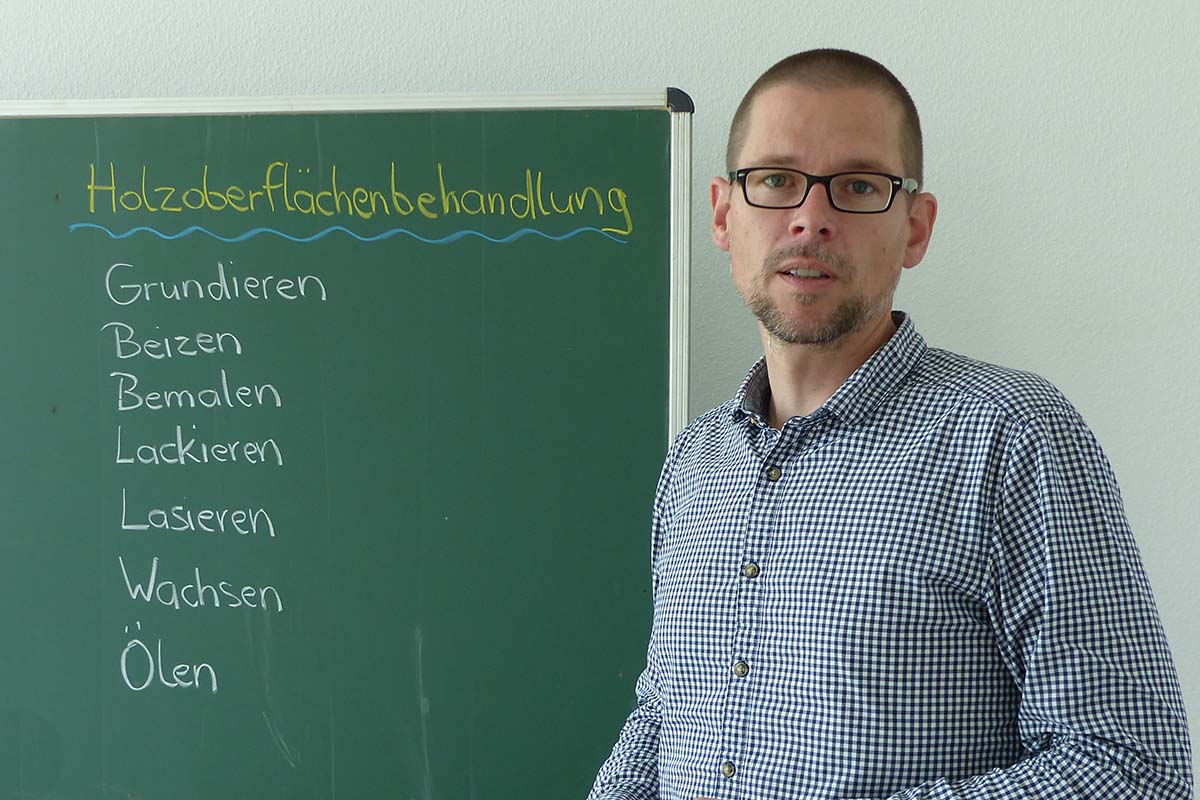

Interview: Von der Bastelstube zum Jobcoach

Vor 50 Jahren eröffnete in Liebenau die erste Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. Ein revolutionärer Schritt, denn sie bot den Beschäftigten erstmals Teilhabe an wirtschaftlicher Produktivität und an einem geregelten Arbeitsleben. Heute arbeiten 565 Beschäftigte an 12 Standorten, 71 junge Leute besuchen den Berufsbildungsbereich, 356 Menschen spezielle Förder- und Betreuungsbereiche. Im Interview erläutert Jörg Munk, Geschäftsführer der Liebenau Teilhabe, die Hintergründe.

weiterlesen

Revolutionär: Werkstatt-Start vor 50 Jahren

1968 war ein besonderes Jahr. Auch für die Stiftung Liebenau, und ganz besonders für die Menschen mit geistigen Behinderungen, die hier lebten. Damals startete die Werkstatt in Liebenau mit Industriearbeit – ein erster Schritt zur Teilhabe am Arbeitsleben. Drei Werkstatträger innerhalb der Stiftung Liebenau bieten heute eine Vielzahl von Aufträgen: Pflege von öffentlicher Grünflächen, Brennholzservice, Verpackungs- und Kommissionierungstätigkeiten für Kunden aus dem näheren und weiteren Umkreis, Bedienung des Tunnelfinishers in der Liebenauer Wäscherei, um nur einige Beispiele zu nennen.

weiterlesen

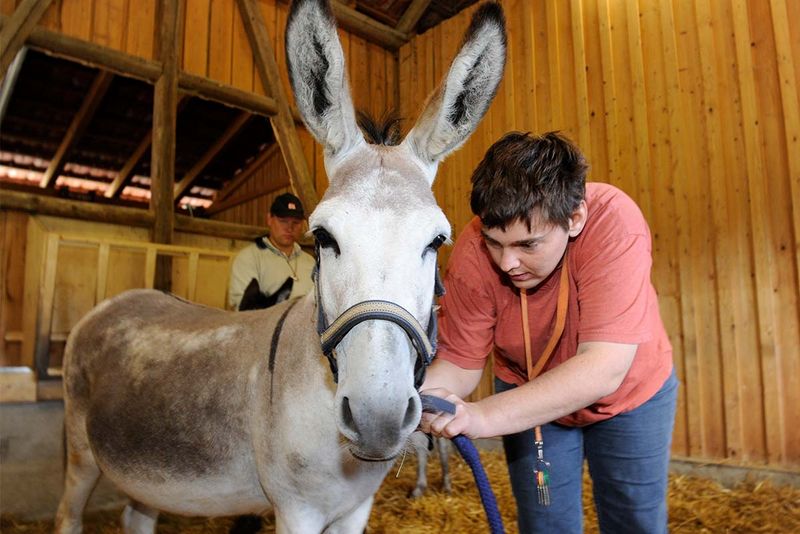

Fotostrecke Arbeitswelten

Arbeit, die sich sehen lassen kann

Kaum jemand bemerkt die Zigarettenstummel in den Fugen der Pflastersteine. Haben sie sich erst in ihrer Nische zwischen den Bodenplatten zurechtgefunden, verschmelzen sie mit ihrer Umgebung. Am Bahnhofsvorplatz in Leutkirch ist das nicht anders als an jedem anderen Ort, den Menschen eilig passieren. Und doch scheint hier ein intaktes Kräfteverhältnis zu herrschen: zwischen denen, die ihre Kippen achtlos wegschnippen und denen, die sie sorgsam wieder auflesen. Franz Beigger ist einer dieser Wächter über das Gleichgewicht. Der Mitarbeiter der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen (WfbM) sorgt hier im Auftrag der Stadt Leutkirch für Sauberkeit.

weiterlesen

Porträt: "Mir gefällt es hier zu arbeiten"

Wer Alexander Haisch sucht, findet ihn im Hochregallager – zwischen Paletten mit Bier und Radler. Nach und nach sollen die vielen Flaschen in Kundenaufsteller oder in Sechser-Gebinde sortiert werden. „Die Arbeit mache ich gerne“, sagt er. Er ist einer der 160 Beschäftigten der Gallus-Werkstatt in Liebenau, die zu den Liebenauer Arbeitswelten gehört.

weiterlesen

Ein Tag in den Liebenauer Arbeitswelten

Einen Tag lang vom Fernsehen begleitet zu werden - das ist schon eine Herausforderung. Unsere Beschäftigten Johanna Stumpfögger und Peter Böhringer haben sie im Jahr 2016 angenommen. Mit einem Kamerateam von Regio TV machten sie Station an den verschiedensten Bereichen, in denen Menschen mit Behinderungen ihrer Beschäftigung nachgehen.

Ausbildung in den Regalschluchten des AIP

Mittendrin im Gewerbegebiet Geiselharz-Schauwies zwischen Amtzell und Wangen im Allgäu liegt das Arbeitsintegrationsprojekt (AIP) der Liebenauer Arbeitswelten. Hier finden nicht nur Werkstatt-Beschäftigte der Liebenau Teilhabe einen Arbeitsplatz. Das moderne Hochregallager des AIP ist auch Ausbildungsstätte für angehende Fachkräfte aus dem Berufsbildungswerk (BBW) der Stiftung Liebenau.

weiterlesen

Betriebsintegrierter Arbeitsplatz sorgt für Inklusion

Ramona P. ist glücklich. Im Haus der Pflege St. Josef in Meckenbeuren-Brochenzell hat sie ihren Traumarbeitsplatz gefunden. Das Besondere daran: Die unbefristete Stelle wurde ihr im Rahmen des Jobcoachings als betriebsintegrierter Arbeitsplatz quasi auf den Leib geschneidert. Formal handelt es sich um einen Werkstattarbeitsplatz für Menschen mit Behinderungen (WfbM), gefühlt ist Ramona P. auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig.

weiterlesen

Mehr zum Jobcoaching

Erfolgreich in den ersten Arbeitsmarkt

Weitere Informationen zu unserem Angebot Jobcoaching/Arbeitsplatzassistenz finden Sie hier.

Kontakt

Jobcoaching der Liebenauer Arbeitswelten

Danja Gründler

Gartenstraße 25

88212 Ravensburg

Telefon: +49 751 366027-18

Die guten Geister hinter den Kulissen

Ein ganz normaler Freitagmorgen im Ravensburger Spieleland. Während die potenziellen kleinen Besucher des beliebten Freizeitparkes wahrscheinlich gerade am Frühstückstisch sitzen, herzhaft in ihr Brötchen beißen und überlegen, welches Fahrgeschäft nachher als Erstes erobert wird, herrscht im Spieleland alles andere als die Ruhe vor dem Sturm.

weiterlesen

Markdorf: Zwei Träger – eine Werkstatt

An manchen Ecken in der Daimlerstraße 10 in Markdorf herrscht Durcheinander: Der Einzug ist noch nicht komplett abgeschlossen. Dennoch läuft die Arbeit der Beschäftigten der Liebenauer Werkstätten und der Klienten der Sprungbrett-Werkstätten im Normalbetrieb. Sie arbeiten nebeneinander und miteinander. In Kooperation.

weiterlesen

Ein guter Tag ist ein Tag mittendrin

Marlene Kriszke wohnt in Liebenau. Ihre Haare sind blond, ihre Augen blau. Sie wirken ausgesprochen lebendig: Offenbar nehmen sie vieles wahr, was in ihrer Umgebung passiert. Wie es ihr dabei geht, erzählt meist ihr Gesichtsausdruck. Manchmal ihre Gesten. Mit Worten kann Marlene Kriszke sich nicht mitteilen. Die durch ihre Behinderung stark eingeschränkte Frau verbringt den Tag im Förder- und Betreuungsbereich (FuB) der Stiftung Liebenau, zusammen mit neun Beschäftigten und zwei Mitarbeitern. Marlene Kriszke ist mittendrin.

weiterlesen

Imagefilm Service und Produkte

In unseren Dienstleistungs- und Stiftungsbetrieben arbeiten Menschen mit und ohne Behinderungen Hand in Hand. Unser Imagefilm "Service und Produkte" gibt einen kleinen Einblick hinter die Kulissen.