Gesundheit

Menschen mit Behinderungen – medizinisch gut versorgt?

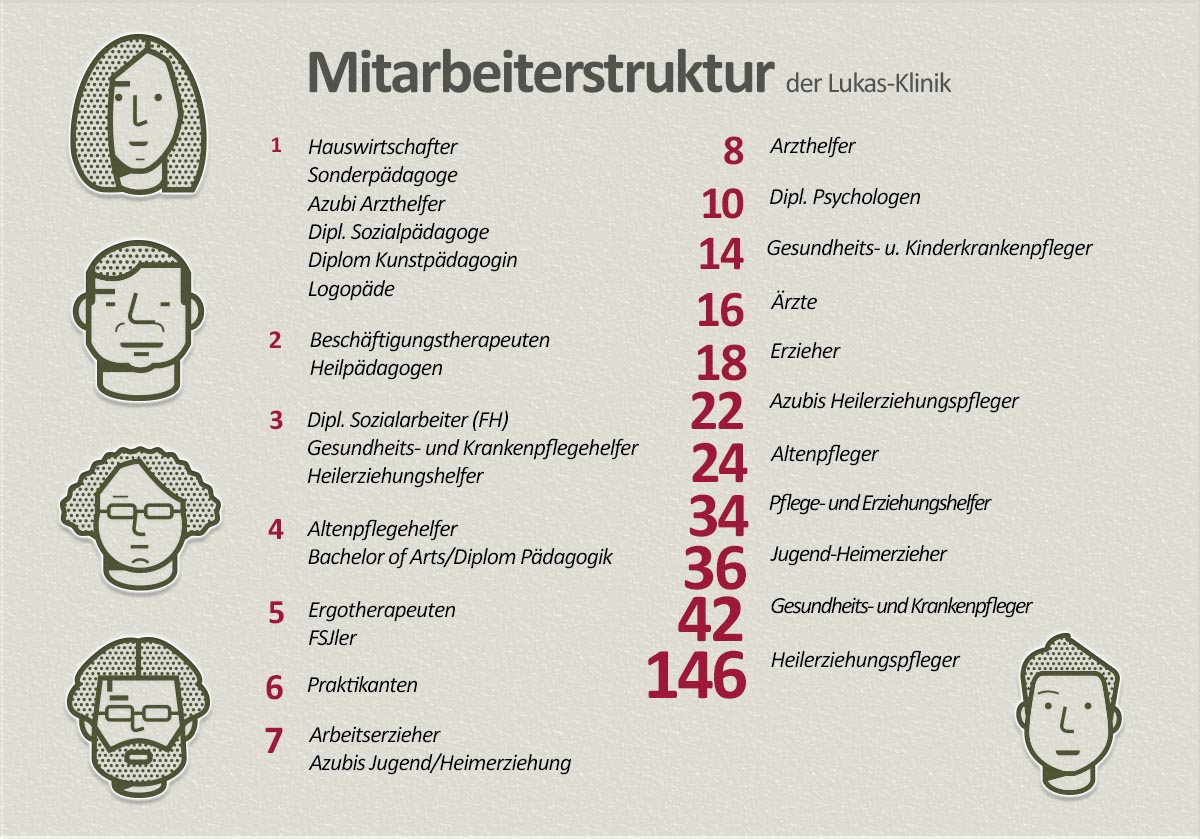

Die multiprofessionellen Teams der St. Lukas-Klinik sind darauf spezialisiert, sich mit hoher menschlicher und fachlicher Kompetenz um besondere Patienten zu kümmern. Was das in der täglichen Arbeit bedeutet und welche aktuellen Entwicklungen es im Gesundheitsbereich für Menschen mit Behinderungen gibt, erläutert Irmgard Möhrle-Schmäh, Geschäftsführerin Liebenau Kliniken, im Interview.

weiterlesen

Die St. Lukas-Klinik in Bildern

Die emotionale Entwicklung ist ein Grundbaustein der Persönlichkeit

Was bedeutet es, wenn eine 19-Jährige das Bild eines Teenie-Stars liebkost wie ein Kuscheltier? Das passt doch gar nicht zu ihr – in diesem Alter! Oder etwa doch? Und wie kommt man an eine Patientin heran, die alles verweigert und für niemanden zugänglich scheint? Mögliche Antworten stecken in diesen drei Buchstaben: SEO. Das ist die Abkürzung für ein Erklärungsmodell zur emotionalen Entwicklung. Dieses Schema hilft, das Verhalten von Menschen mit geistiger Behinderung besser zu verstehen. Entwickelt wurde es vor Jahren in den Niederlanden, inzwischen gehören Fachleute aus verschiedenen europäischen Zentren zu einem fachlichen Netzwerk. Darunter auch Psychologen und Mediziner aus der St. Lukas-Klinik.

weiterlesen

Sein Lachen ist sensationell

Autos sind seine Welt. Umso aufgeregter ist Max Stepp, wenn ihn seine Eltern alle drei Wochen mit ihrem Wohnmobil aus der Wohngruppe abholen, um gemeinsam die Gegend zu erkunden. Als er vor vier Jahren in Liebenau ankam, wäre an solche Ausflüge nicht zu denken gewesen.

weiterlesen

Die Tagesklinik ist unser Anker

Joana ist ein freundliches und fröhliches Mädchen. Die 15-Jährige lacht gerne über Witze ihrer Klassenkameraden, freut sich über Späße ihrer kleinen Cousine und macht gerne Quatsch mit ihren Eltern. Es gab aber eine Zeit, da konnte Joana einfach nicht mehr lachen. Sie war nicht mehr belastbar, mochte weder in die Schule gehen noch Ausflüge machen und zeigte zunehmend auch körperliche Beschwerden. Die Situation spitzte sich immer mehr zu, so dass ihre Eltern erkannten: „Wir brauchen externe Hilfe.”

weiterlesen

Die neue Tagesklinik in Liebenau

Professionelles Konzept und behagliche Atmosphäre

Es kommt selten vor, dass eine Einrichtung der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu einem „Tag der offenen Tür“ einlädt. Doch die Stiftung Liebenau hat jetzt eine neue Tagesklinik eröffnet und die Freude darüber gerne mit Fachpublikum und Bevölkerung geteilt. Es handelt sich um eine Tagesklinik speziell für Kinder und Jugendliche mit geistigen Behinderungen und zusätzlichen psychischen Erkrankungen. Sie ist weithin einzigartig: Die nächste Tagesklinik dieser Art befindet sich – ebenfalls unter Beteiligung der Stiftung Liebenau – in Stuttgart. Sie stand nun Pate für das neue Therapieangebot in Oberschwaben.

weiterlesen

Wenn der Zahnarzt kommt

Zahngesundheit ist keine Frage des Alters, sondern ist in jeder Lebensphase wichtig. Doch gerade für ältere Menschen, die in einem Haus der Pflege leben, ist es nicht einfach, regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen. Vor allem Menschen mit Demenz oder mit starken Einschränkungen ihrer Mobilität haben hier große Schwierigkeiten. Der Liebenauer Zahnarzt Dr. Danijel Bago hat deshalb einen Hausbesuchsdienst eingerichtet und kommt auch ins Haus St. Josef der Stiftung Liebenau in Brochenzell. Er leitet seit 2011 die zahnmedizinische Praxis in der St. Lukas-Klinik in Liebenau und ist auf die Behandlung von Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen spezialisiert.

weiterlesen

Medizin als Detektivarbeit

„Herr Doktor, ich habe Sodbrennen.“ Ein Satz, wie er vermutlich täglich in jeder Hausarztpraxis fällt. Ganz selbstverständlich kann der Otto-Normal-Patient seinen Schmerz lokalisieren und verbalisieren. Ganz selbstverständlich kann ein Mediziner daraufhin eine Diagnose stellen und dem Patienten helfen. Eine einfache Gleichung, die bei Menschen mit Behinderungen und psychischen Begleiterkrankungen jedoch nicht aufgeht. Die Internistische Station der St. Lukas-Klinik ist, als eines von nur drei Kompetenzzentren für Menschen mit Behinderung in Deutschland, auf solche Fälle spezialisiert.